【#394】英語教員の負担を下げるためにーAIツール「TypeGO」で実現する教員の働き方改革|代表 青波 美智(株式会社Swell)

株式会社Swell 代表 青波 美智

株式会社Swellは、英語教員向けのAIツール「TypeGO」を制作する会社です。「英語教員の負担を下げる」ことを目標に、英単語のタイピングを児童・生徒自らが楽しんで取り組めるシステムの開発・普及に取り組んでいます。

今回は、自身も元英語教員で、米国カリフォルニアや東ティモールなどで移民や現地の子どもたちに英語を教えた経験を持つ代表の青波美智氏に、起業のきっかけや事業への想いをお伺いしました。

「英語教員の負担を下げたい」との想いから生まれた「TypeGO」

事業の内容をお聞かせください

主に、学校教員にご活用いただくAIツール「TypeGO」を製作しています。

TypeGOは、現在全国で80校超、1万人前後にご利用いただいているAIツールです。学習用のツールというと生徒向けのゲーミフィケーション(ゲームの要素を用いて楽しさを生み出す手法)と捉えられがちですが、一番の目的は、「英語教員の負担を下げる」ところにあります。

今、教員不足や教員の過酷な労働環境などがよくニュースで取り上げられていることは周知の事実でしょう。かくゆう私も実は元教員で、あまりに負荷が高すぎて逃げ出してしまった身でもあります。ですので、仕組みとしてなんとか楽にならないかと常に思ってきました。

なかでも特に残業時間が多い傾向にあるのは、英語教員です。子どもたちの英語スキルのバラつきが大きく、焦点のおきどころが授業ごとに変化するため、準備や管理、モニタリング、評価と各フェーズで教員の負荷が生じます。そこに対して、今は事業者の視点から教育界や過去の自分に還元するつもりで向き合いたいと思い、TypeGOの制作・改良を行っています。

TypeGOの詳細をご紹介いただけますか?

TypeGOの最終目的は「英語教員の負担を下げる」ところにあるものの、エンドユーザーは児童・生徒です。

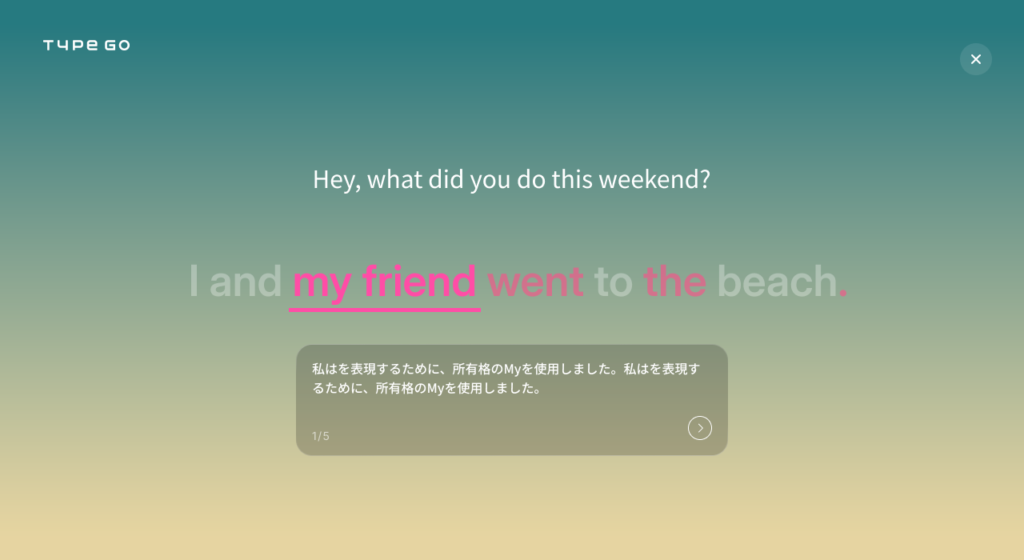

学習面では、単なる単語学習ではなく、学んだ語彙や表現を、実際に運用できるレベルへと引き上げることを目的としています。そのため基礎的な単語学習から、「ライティング(チャット形式や情景描写)」といった応用的な課題まで、段階的なアプローチを採用しています。なおここで出てくる単語は、さまざまな教科書に準拠するものです。

▲(キャプション)単語学習から文章ライティングまで反復演習が可能

たとえ生徒が40人いても、TypeGOをしているあいだは教員がなにかを教える必要はありません。教員側には子どもごとの進捗やレベルなどが表示されるため、俯瞰的にモニタリングするだけで済みます。実はこの過程は、人手だととても時間がかかっていた部分ですが、TypeGOを活用すれば、中学英語教員の残業時間は約80時間削減できると試算されています。

また、TypeGOではあえてカスタマイズ機能の搭載を避けました。理由は、カスタマイズすること自体が教員の負担につながるからです。教員のカスタマイズ能力や、使用している教科書に寄らず、全国どこで使っても統一の成果が得られるよう設計しています。

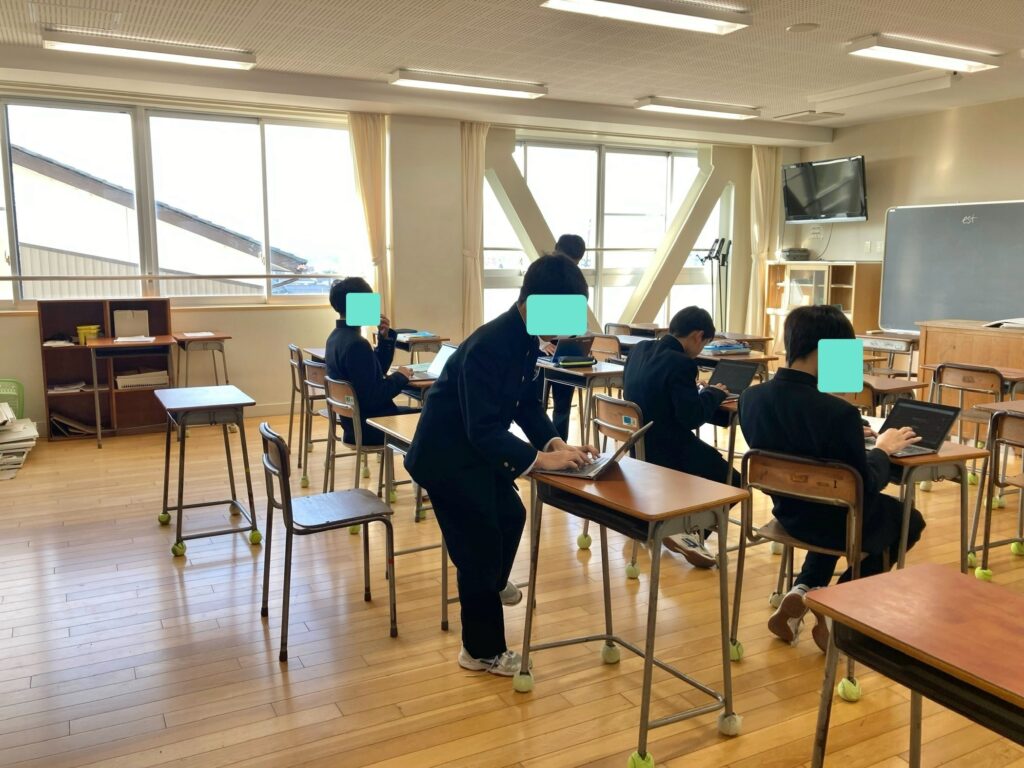

▲(キャプション)授業前にTypeGOに没頭する生徒たち

TypeGOは1回1分で終わるため、休み時間に使っていただくケースもあるようです。席について授業に向かう姿勢が整うだけでなく、友達と競い合いながら楽しめて、成績アップにもつながるとご好評いただいています。

TypeGOは2024年9月末に公開しましたが、ありがたいことに、口コミだけで全国各地の学校にご導入いただくまでになりました。

競合他社との違いは、タイピングに特化している点です。ここまでタイピングに振り切ってインプットからアウトプットまで一気通貫して学習できるツールは、今のところほかにはないと認識してます。

また、たとえ教師の残業時間を大幅に削減することができたとしても、児童・生徒の成績も向上しなければ、広くご活用していただくには至らないでしょう。もちろん、TypeGOは子どもの成績向上においても大きく貢献するツールです。

例えばある中学1年生のクラスでは、目標としていた水準までの単語を全員が1週間で覚えられたとの報告をいただいています。覚えるスピードとしては、従来の手書きと比較すると10倍ほど早いとのことです。また、弊社公式noteでも公開していますが、実際にTypeGOをご利用いただいている生徒たちにアンケートを実施したところ、97.4パーセントもの生徒が「とても役に立つ」とお答えいただいています。

ほかにも、TypeGOユーザーたちのタイピング実績はA4レポート用紙84枚分、といった結果もあります。これを手で書かせようと思ったら極めて難しいことで、この実績はタイピングのなせる技でしょう。

事業を始めた経緯をお伺いできますか?

事業の構想・発案といったところでは、やはり私自身の英語教員時代の経験が大きく影響しているでしょう。私の経歴は少し特殊で、アメリカ・カリフォルニア州で、メキシコ人の移民に英語を教えたのが始まりです。後には、東ティモールやシンガポールで、両親が共働きなどで忙しくて教育ができないという個人を対象にした施設で英語を教えていました。

これらの経験から知ったのは、英語を教えて話せるようになっても、結局彼らのほとんどがいわゆるロウワー階級の仕事に就くということです。その事実から、「英語が話せるだけでは不十分」だと気づかされました。

いくら英語が話せても、パソコンが使えなければキャリアの幅が狭まってしまいます。現代の資本主義社会で生きていくためには、ICTスキルがないと一定水準以上の仕事に就くことが難しいのです。そしてこれは日本でも同じで、自分が教えていたときにそこまで踏み込めていなかったことへの強い反省が、この事業へとつながっています。

そして実際に事業を立ち上げたタイミングでは、GIGAスクール構想のスタートと、コロナ禍が後押しとなりました。1人1台パソコンなどを持ち、受験もオンライン化していくなかでは当然英語もタイピングできなければなりませんが、教えられる教員はそう多くありません。

英単語をタイピングで「教える」のではなく、「子どもたちが勝手にやる」ような仕組みをつくれば、指導負荷が減らせるのではないかと考えました。

タイピングに目をつけた理由は、「キーボードの形はタイプライターが登場した1800年代からずっと変わっていない」ところにあります。キーボードを通してのアウトプットスキルは今後も必要なもので、業務効率化とあわせて取り組むべき課題だと判断しました。

実際に現場に立つ教員の声を反映させる

仕事におけるこだわりを教えてください。

現場感を大切にしてます。例えば、TypeGOは教員負担を削減することを目標としているサービスですので、開発チームのなかに実際の教員がいるんです。元同僚やSNSで声掛けした教員たちも含めて教材づくりやセミナーなどを行っています。

今もTypeGOのリニューアルに向けて動いているところですが、ここで重視するのも現場感です。公開前にまずはチーム内の教員たちにすぐ投げて、フィードバックをいただいています。

「実際に現場に立つ人間がエンジニア側にいる」ことは、TypeGOの大きな強みです。

起業から今までの最大の壁を教えてください

一番苦労したのは、PMF(プロダクトマーケットフィット)の部分です。まずユーザーに認知され、使っていただけるようになるまでのところは、どんどん減っていく資金を見ながら過ごしたつらい期間でした。

危機を脱するきっかけになったのは、ターゲットの変更です。実は当初、TypeGO はto C、つまり直接のユーザーにあたる子どもたちをターゲットにしていたんです。そこを、本来の目的である教員側、つまりto Bに切り替えて展開するようになったことが、事態の打破につながりました。

目指すは「TypeGOの普及率100%」

進み続けるモチベーションは何でしょうか?

ブランクのある教員が復帰しやすいように、TypeGOをより普及させることです。

私には今、2歳と0歳の子がいて、さらに現在妊娠中なのですが、実は私自身も、子どもたちが大きくなったらもう一度教壇に立ちたいと思っています。ただ、実際に教壇に立つとなると、教材分析などで家庭負担も大きいでしょう。そこでTypeGOが広く普及していれば、教員の復帰も楽になるはずです。「では明日から復帰します」といったことも夢ではないと思っています。

今後やりたいことや展望をお聞かせください

TypeGOの海外進出も視野には入れていますが、まずは日本での普及拡大が先です。TypeGOを、日本国内のすべての子どもたちに利用していただけるところまで普及させたいと考えています。

一方、会社として現在進行形で直面している課題は、人材不足です。私は、起業からここまで自分ひとりでボールを持ち過ぎました。しかし今後は、何かあったときに誰でも対応できる会社に成長するために、仕事を人に託していくつもりです。

現在は、システム開発の業務委託が6名・正社員が1名で、ほかの業務担当も含めると全社で大体10数名でこの事業に取り組んでいます。開発者は直近であと2名増える予定ですが、さらに人材を増やして、諸々のタスクを引き継いでいきたいと考えています。

どのような人材を求めていますか?

セールスや教材開発のメンバーです。

セールスに関しては、TypeGOの自治体へのファーストドアノックから導入支援までをお任せする予定です。自治体の場合、導入時に契約形式や助成金の活用などでさまざまなパターンがあるため、その辺りのニーズを汲み取れる営業経験者や、元自治体・文部科学省職員の方からのご応募をお待ちしています。

また、教育に熱がある方だと非常に嬉しいです。「言語学習が好き」「教育現場をどうにかしたい」などの思い入れが強い方からのご応募を楽しみにしています。

働き方は、現状は基本的にフルリモートですが、たまにお会いする機会は設けるようにしています。私の実家にみんなで来てくれたこともあるような、フラットな職場です。また、開発はインド、教材研究はオランダ、など人種や居住地を問わず世界中に仲間がいて、楽しく働いています。

学校教育関係のスタートアップはあまりなく、なかでも英語教育に特化しているとなるとかなり珍しい部類かと思いますので、そういった部分も一緒に楽しんで取り組める方は大歓迎です。

アイデアの壁打ちなどの初動は早く、実際の起業は慎重に

起業しようとしている方へのアドバイスをお願いします

過去の自分へのアドバイスでもあるのですが、「とりあえず起業してみる」のではなく、確度を高めてから動き出すべきだということです。というのも、私自身が最初の1年間は資金を燃やしながら頑張ってみて、大変だったためです。

また、一度法人登記すると、閉じるのにもお金や手間がかかります。実際、私もto Cからto Bへ転換する際には、to Cのお客様やエンジニアたちにとにかく謝罪して回りました。

そこでおすすめしたいのは、「とりあえず起業」ではなく、「とりあえずアイデアを壁打ちしてみる」ことです。いろいろな人にアイデアをぶつけてみること自体は費用のかからないことですので、とにかく多くの人と話して確度を高めてから起業すれば、失敗も少なくて済み、息の長い会社が作れるでしょう。私の周りでも、やはり事業を軌道に乗せられている方はみなさんそうされているように感じます。

本日は貴重なお話をありがとうございました!

起業家データ:青波美智 氏

1992年生まれ。立教大学異文化コミュニケーション学部卒。TESOL、中学高校教諭一種免許状(英語)保持。米国カリフォルニアでメキシコ人移民に英語を教えた後、国連女性機関(UN Women)東ティモール、UNESCO-UNEVOCドイツで広報に従事。米系リサーチ会社Guidepointのシンガポール支部でリサーチャーを務め、2022年に株式会社Swellを創業。

企業情報

|

法人名 |

株式会社Swell |

|

HP |

|

|

設立 |

2022年4月 |

|

事業内容 |

ゲーム開発事業 |

関連記事

RANKING 注目記事ランキング

- 【#468】意見が政策につながる社会へ。市民参加型SNSと自治体向けAIで「デジタル民主主義」を推進|代表 伊藤あやめ/谷口野乃花(Polimill株式会社)起業家インタビューインタビュー

- 【#363】お金いらずで寄付ができるECサービス、世界を救う第一歩に|代表取締役 藤本 巴(株式会社ギバース)起業家インタビューインタビュー

- 【#544】保護犬・保護猫の命をつなぐ。福祉と仕組みづくりで、寄付に頼らず築く持続可能な社会|CEO / 代表取締役 伊東 大輝(株式会社ANELLA Group)起業家インタビューインタビュー

- 【#268】定年齢層向けイベントアプリ『シュミタイム』で、高齢者の社会的孤立を救う。|代表取締役CEO 樗澤 一樹(株式会社ジェイエルネス)起業家インタビューインタビュー

- 【#578】赤ちゃんの感情を可視化するAIアプリ『あわベビ』で、産後うつの課題を解決|代表取締役・CEO 中井 洸我(株式会社 クロスメディスン)起業家インタビューインタビュー