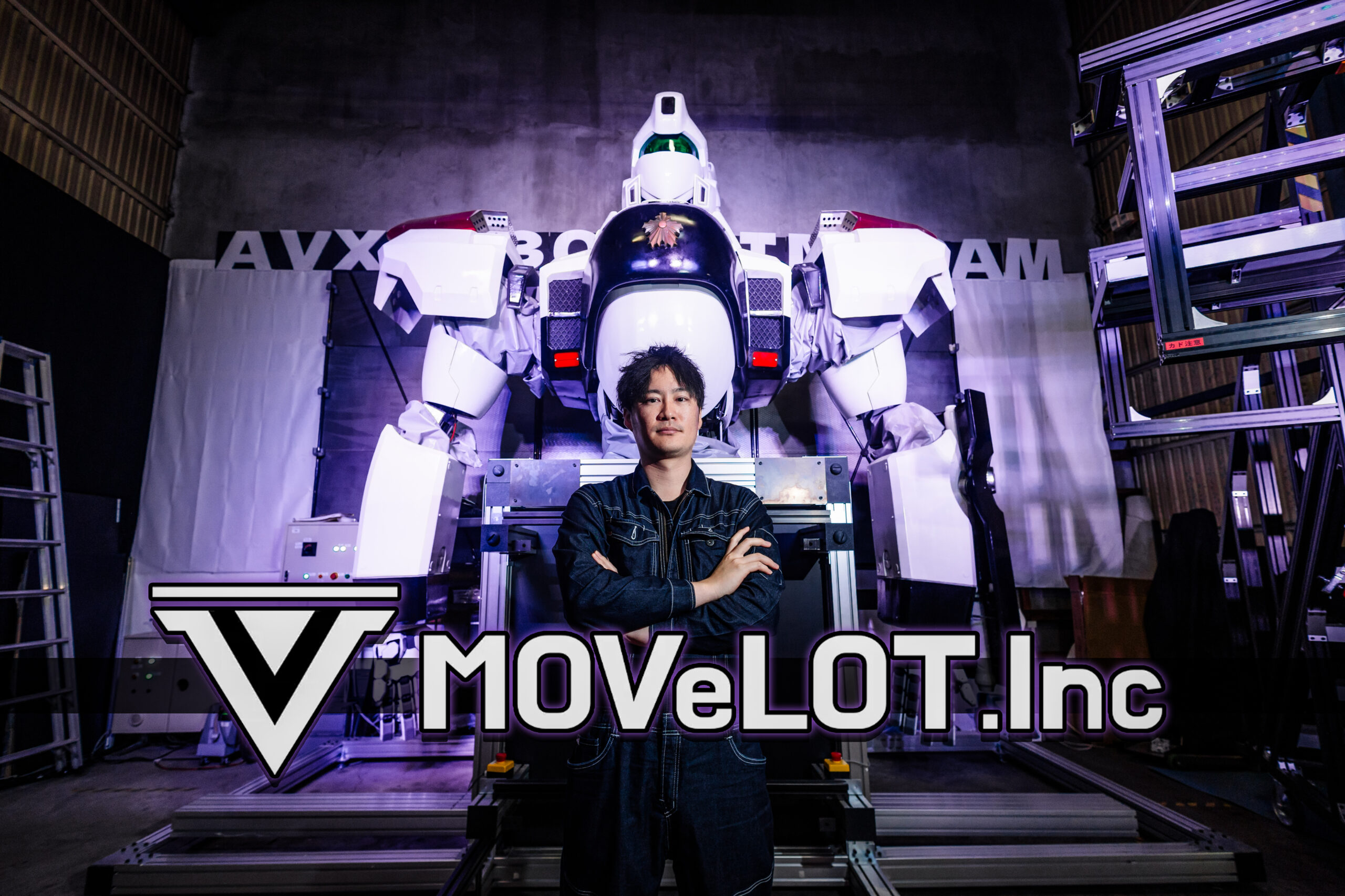

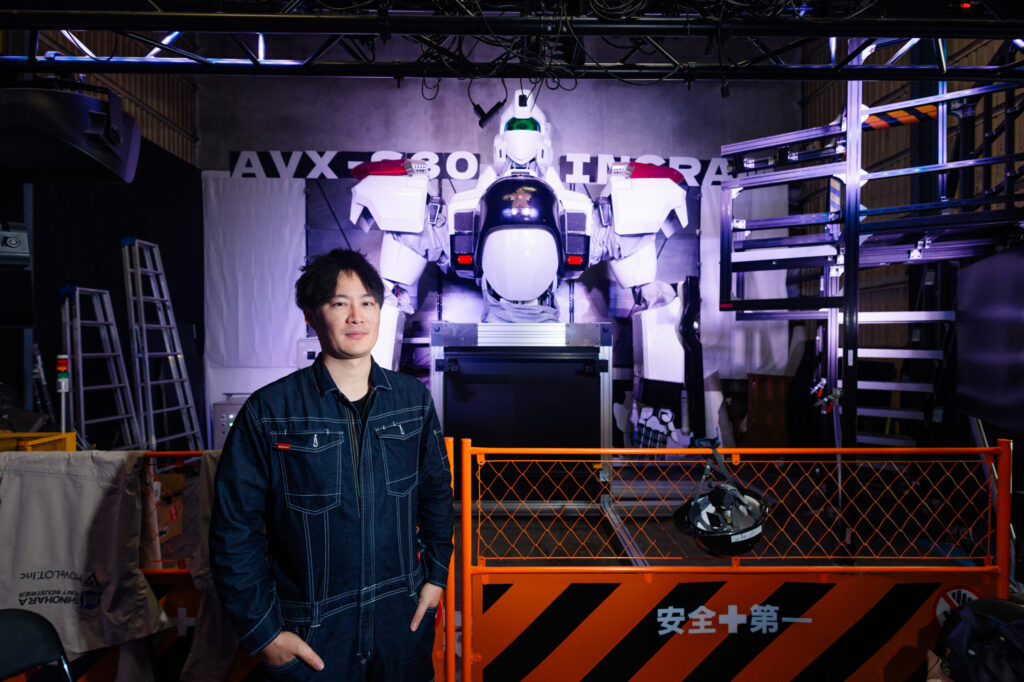

【#396】搭乗型ロボットで実現する「みんなの夢」ー憧れのアニメロボットに乗って、操縦できる!|代表取締役CEO 廣井 健人(MOVeLOT株式会社)

MOVeLOT株式会社 代表取締役CEO 廣井 健人

MOVEeLOT株式会社は、搭乗型ロボットの企画・開発から製作、イベント出展まで行う会社です。実際にロボットに「乗って、操縦する」体験を提供するだけでなく、その空間づくりにも力を入れています。今回は、業界に10年以上携わり、その先駆者として現在も走り続ける代表取締役CEOの廣井健人氏に、詳しい事業内容や今後の展望などをお伺いしました。

憧れのアニメロボットに乗って、操縦できる!「みんなの夢」を叶える事業

事業の内容をお聞かせください

我々は、搭乗型ロボットを製作する会社です。ロボットに「乗って、操縦する」体験を提供しています。

アニメロボットというとお台場のガンダムなどが有名ですが、まだ実際に搭乗できるものはないのが現状で、ロボットに乗り、さらに操縦するなど夢のような話だと思われる方も多いでしょう。弊社では、そういった「みんなの夢」を叶えていくための事業を行っています。

現在、世界規模で見ても、搭乗型ロボットを本業として取り組んでいるところはごく少数だと認識しています。事業の一環として取り扱う会社は10社ほど存在していますが、搭乗型ロボットのみで事業を行っているのは弊社を含めても2、3社ほどです。

弊社では、「パトラボ」を通じて皆様に搭乗体験を提供しています。パトラボとは、さまざまなイベントに出展して事業向けの操縦検証を実行する場です。まずはご来場いただき、時間ごとに設けた1枠分の最大人数までが実際にロボットに搭乗いただける体験イベントを1日に何回か実施しています。

弊社のロボットの特徴は、アニメロボットを模している点です。さらに、かなりの大きさがありますが、軽量化と低予算での製作を実現しています。

そしてなによりお伝えしたいのは、操縦方法への高いこだわりです。内部にあるレバーで操縦するものと、操縦者の動きに合わせてロボットが動くものとの2つの操縦システムを搭載しており、これは他社ではなかなか見られない試みです。

レバー操縦については、アニメで観る分にはイメージしやすいものですが、実際にロボットに乗った瞬間にどうすればよいのかわからなくなる方が多いようです。そうした背景から、手にアーマーをつける操縦方法も導入し、操縦を簡易化することができました。

どのような方法でコストダウンを実現しましたか?

機能面において、必要最低限の機能を搭載するようにしました。

ロボットアニメが好きな方にしてみれば、本来は機能が充実したものが理想的でしょう。しかし、機能を増やせば増やすほどコストもかさむうえに、安全面でのハードルも上がります。そこで我々は、基本的には「最低限の機能で十分に楽しめる」ことを重視しました。

例えば、現状、弊社のロボットには足がありません。もちろん我々も皆さんが「歩いてほしい」と期待していることは理解していますが、足をつけてしまうと、高さが5メートルほど上がります。そうなってしまうと一般の方、特にお子様には乗っていただくことができなくなってしまいます。

このようにリスクを回避しながらもコストカットを実現しています。

事業を始めた経緯をお伺いできますか?

私は元々、ロボットのエンターテイメント関連業務に10年ほど携わっていました。サービスロボットの営業をはじめ、広報や演出まで手掛けていました。そしてのちに、同様にロボットのエンターテイメントを取り扱う会社に社員として入社し、約半年後には代表になったものの、コロナ禍に突入したことで、事業をすべてクローズしてしまいました。

コロナ禍も落ち着いた2023年になって、改めて一からやっていきたいと立ち上げたのがMOVeLOTです。

前職に在籍時、約2メートルのロボットをイベントに出していたのですが、その当時はロボットに乗っていただくところまでしか実現できませんでした。そうすると「乗った瞬間」が感動の頂点で、その後は体験の強度が下がって行くだけでした。

私はその様子を目の当たりにし、非常にもったいないと感じていました。このような体験にストーリー性を求められなかった後悔が、今の事業につながっています。

今大事にしてるのは「乗る」体験ですが、乗れることは大前提として、さらにこの「乗る」体験を「いかに熱意を持った状態で消化していけるか」というような空間づくりにも注力しています。

例えば両国にある拠点では、ロボットに乗る前に2つのミッションを用意しています。ロボットのVRゲームとモーションシミュレートのタスクを達成した方が実際にロボットに乗れるといった動線を敷くことで、空間全体でも体験の質を上げていこうとしています。

乗る人も、見る人もみんなが楽しめる空間づくり

仕事におけるこだわりを教えてください。

「体験の作り方」にこだわっています。私は弊社の事業を、「ロボットに乗っている方だけが楽しい」という体験にはしたくありません。

実際に弊社では、ロボットの後部が開いた状態で搭乗していただきます。こうすることで、周りで見ている方も搭乗している方を見れるだけでなく、楽しむことができます。

例えば搭乗体験中のお父さんが、外から見ているお子様とコミュニケーションを取るといったことも実現することができます。

このように、ただ乗れる、操縦できるだけでなく、周囲とも相互コミュニケーションができるコンテンツにできるようにこだわっていきたいです。

起業から今までの最大の壁を教えてください

なかなか事業への理解を得られにくかった点です。映像やスライド資料などで構想を示しても、多くの方が「すごいね」と言ってはくださるものの、「すごい」から先にはなかなか話が進みません。このような営業面での難しさは、起業当初からの課題であり、今もなお改善に取り組み続けている部分です。

こうした課題を乗り越えるためには、実際にどのような取り組みを行っているのかを示しながら、実践の中で伝えていくことが重要です。

さらに、その過程で得た気づきをもとに改善を重ね、その変化も可視化していくことで、ひとつずつ課題を解決していけると考えています。現在も、その取り組みを継続しているところです。

加えてこの事業ならではの課題点としては、屋外展示が難しいために場所の確保が難しい点も挙げられます。例えばお台場のイベントだと本来400万人以上の来場が見込めますが、弊社は屋内でしか出展しかできないため、なかなかすべての方の目に触れることができません。認知度向上のためにも都内で屋外にも出展できるようにしたいと考えています。

ジャパンブランドで世界中の「みんなの夢」の実現へ

進み続けるモチベーションは何でしょうか?

一番は使命感です。私は長年この領域に携わるなかで、新たなプロダクトが生まれにくい現状に強い危機感を抱いてきました。そこから、「自分が動かなければ」という使命感が芽生えたのです。

とはいえ、今やロボット技術はすでに社会に浸透し、環境と知識さえあれば、誰もが開発に取り組める時代になっています。極端な話をすれば、この事実がもっと広く認知されれば、私がやらなくても、次々と新たな挑戦者が現れるはずだと考えています。

だからこそ私は、自らが先陣を切るというよりも、「この領域は誰にでもチャンスがある」ということを示す布石となり、多くの人が挑戦するきっかけを生み出したいと考えています。

また、搭乗時のお客様の笑顔が何よりもモチベーションになっています。

今弊社にあるロボットは1990年代に放映されたアニメのものですので、40〜50代の方々が中心にご来場されます。なかには、ロボットを見て泣き出す方もいらっしゃって、その姿をみると非常に嬉しくなります。

この瞬間もまた、この事業をやってきてよかったと実感する瞬間です。

今後やりたいことや展望をお聞かせください

今後は海外展開も視野に入れていれています。ロボット市場は、今まさに拡大中の市場です。例えば今の主流である店舗内の配送ロボットや、2025年に入って上昇してきたヒューマノイドロボットなどは、世界的に見て約1000億円規模の資金調達を実施しています。そこに、搭乗型ロボットも紐づけていければと考えています。

海外展開を睨んで最近始めたのは、海外向けのチケットサイトやデータ販促広告への出稿です。直近だと、海外からの観光客が多く訪れるスカイツリーの周辺ホテルにも導線を引いていただき、海外の方々の集客を狙った活動を実施しました。

そして今後は、日本国内の主要駅の近くに展示・体験できる場所を設置していきたいと考えています。そして日本で知名度を得たうえで、ジャパンブランドとして世界に進出していきたいです。

また、今後も新たな搭乗体験を追求し続けることも重要だと思っています。現状では「操縦する」というリアル体験だけですので、まずはVRと掛け合わせたいと考えています。空間上にエフェクトが現れ、ロボットを操縦してそれに触れる、そういった体験へとステップアップしたいと考えています。

さらに、関連アニメの上映会やグッズ販売、漫画家の先生方のトークショーなどとも連携した集客も考えています。さまざまな試みを行いながら、日本国内だけでなく、インバウンドの需要も獲得していきたいです。

起業には失敗がつきもの!やるなら早めに始めよう

起業しようとしている方へのアドバイスをお願いします

個人的には、起業するのであれば早めにしたほうがいいと思っています。なぜなら、起業には失敗がつきものだからです。確実に何度も失敗するため、早く始めてどれだけその失敗を許容できるかが分かれ目になると感じています。

私自身、この領域に携わり始めたころに一度起業しようと考えていた時期がありましたが、当時相談した方々から賛同を得られなかったため断念した経験があります。

ならばまずはベンチャーについて勉強しようとロボットエンターテイメントの会社に入社し、そこで経営経験を積ませていただきました。この経験から、机上の勉強を積むよりも、ある程度経営経験ができるベンチャー企業などに1度入社したほうが学びは多いと思っています。

本日は貴重なお話をありがとうございました!

起業家データ:廣井 健人 氏

企業情報

|

法人名 |

MOVeLOT株式会社 |

|

HP |

|

|

設立 |

2023年02月10日 |

|

事業内容 |

|

関連記事

RANKING 注目記事ランキング

- 【#578】赤ちゃんの感情を可視化するAIアプリ『あわベビ』で、産後うつの課題を解決|代表取締役・CEO 中井 洸我(株式会社 クロスメディスン)起業家インタビューインタビュー

- 【#268】定年齢層向けイベントアプリ『シュミタイム』で、高齢者の社会的孤立を救う。|代表取締役CEO 樗澤 一樹(株式会社ジェイエルネス)起業家インタビューインタビュー

- 【#544】保護犬・保護猫の命をつなぐ。福祉と仕組みづくりで、寄付に頼らず築く持続可能な社会|CEO / 代表取締役 伊東 大輝(株式会社ANELLA Group)起業家インタビューインタビュー

- 【#186】日本の漫画やアニメを世界に広め、「生きる希望」を与えていく|代表取締役会長 保手濱 彰人(株式会社ファンダム!)起業家インタビューインタビュー

- 【#363】お金いらずで寄付ができるECサービス、世界を救う第一歩に|代表取締役 藤本 巴(株式会社ギバース)起業家インタビューインタビュー