【#488】食品3Dプリンタで切り拓く食の未来|フードテックがもたらす革新的テクノロジーの価値と社会的意義|代表取締役 若杉亮介(Byte Bites株式会社)

Byte Bites株式会社 代表取締役 若杉亮介

3Dプリンタを活用した食品開発・試作を提供するByte Bites株式会社。最新の3Dプリンタ技術を活用し、従来の試作方法では難しかった高精度な食品試作を可能にします。今回は、代表取締役の若杉亮介氏に、起業の背景やプロダクトに込めた想い、そして今後の展望についてお話を伺いました。

“食の感性と未来”をかたちにする、3Dプリンタの可能性

事業の内容をお聞かせください

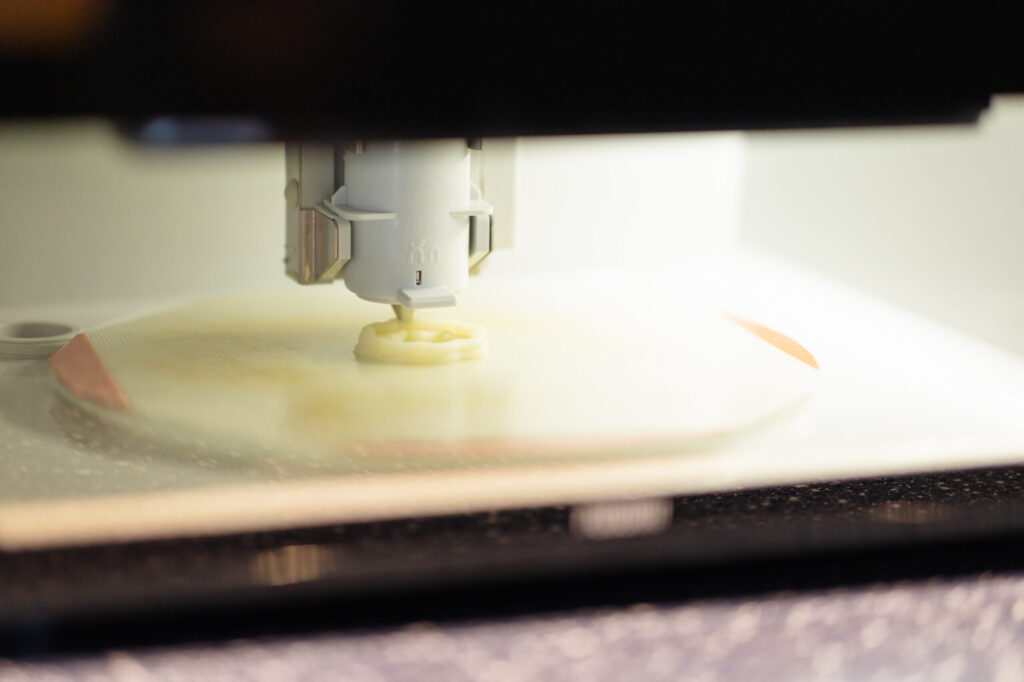

弊社は、3Dプリンタ技術を食品開発に応用することで、これまでにない食体験や商品開発を可能にするフードテック企業です。

私たちの強みは、食材の特性とテクノロジーを融合することで、デザイン性、機能性、味覚のすべてを兼ね備えた食品を形にできることで、特に「感性価値の高い食品開発」を重視しています。

従来の加工方法では再現が難しかった精密な構造や多層構造の食品を、正確に設計し、視覚的にも楽しめるプロダクトとして提供できます。

これまでは型を使用しなければ成形することしかできなかったところを、3Dフードプリンタを使えば、3Dデータを入力するだけで思い描いた形状を作り上げることができます。

たとえば、観光地の名所をモチーフにした和菓子や、食育教材として子どもが描いた動物イラストを再現したクッキーなど、用途に応じたデザインを柔軟に提案することが可能です。

多くの食品メーカーは手作りで食品の試作をすることや、金型を使用することが多いため、試作にコストと期間がかかっていましたが、3Dフードプリンタを活用することで、一気にさまざまなパターンを試せるようになります。

コスト面でも制作期間短縮の面でも、従来の試作手法に比べて圧倒的な効率化を実現することができます。

わずか数時間で複数パターンの試作品を出力できるので、テストと改良のサイクルを高速で回すことが可能になり、開発スピードそのものが飛躍的に向上します。

また、設計データをもとに再現性の高い出力ができるため、属人性を排除しながらも、細部までこだわった高品質なプロダクトづくりが実現できる点も大きな強みです。

事業を始めた経緯をお伺いできますか?

幼い頃からおもちゃなどを分解することやものを作ることが好きだったことから、何かを作り上げることに興味があり、ものづくり系の研究ができる大学を専攻し、入学後3Dプリンタの研究をスタートさせました。

研究当初、看護医療学部との共同プロジェクトに参加したことをきっかけに、3Dプリンタと他分野を掛け合わせた異分野横断研究にのめり込んでいきました。

このプロジェクトを通して、3Dプリンタの活用によって患者さんのQOLが改善することがわかり、異分野で3Dプリンタ技術を使うことへの可能性を強く感じました。

こうした経験から、3Dプリンタはものづくりのための道具という枠を超え、人々の生活や文化に寄り添うツールとして活用できるのではないかと考えるようになり、どのように社会に実装するかを常に意識しながら研究するようになりました。

さらに、3Dプリンタの研究を続ける中で、元々関心のあった食の領域で3Dプリントを用いることで新しい食表現が実現できるのではと思い、次第に未来の食というテーマに惹かれるようになりました。

そうして研究を進める中で、その繊細な造形と斬新な表現力に強く惹かれる一方、社会実装は進んでいませんでした。この技術を食文化の中にどう普及させていくかということを深く考えた結果、実践するしかないと起業を決意しました。

とはいえ、日本では食品×3Dプリントはほとんど前例のない領域だったため、機材も技術も情報も全て限られていました。

まずは手頃な家庭用プリンターを改造しながら、食材の粘度や硬化性、加熱時の挙動などを研究するところからスタートし、3Dプリンタのハードウェアと食品素材との適合性を検証しながら、何度も試行錯誤を繰り返しました。

特に食品は加熱や経時変化など調理過程での変化が大きく、形状の安定性や食感の再現が難しいため、素材開発とプリント技術の両輪で研究を進めてきました。

なめらかに押し出すための加工や、形を保つための素材の選定など、調理とエンジニアリングを行き来しながらノウハウを蓄積していきました。

現在では、パティシエや食品メーカーなどの食の専門家と研究を重ね、安定した素材の物性調整や、機能性開発といった実践的な技術がかたちになってきました。こうした蓄積が、現在多様なクライアントニーズへの対応力に繋がっています。

感性に触れる食体験のデザイン

仕事におけるこだわりを教えてください。

クライアントワークでは、まずお客様から「こうしたことを実現したい」というご要望をいただきます。その内容を基に、最初は既成概念にとらわれず自由な発想で提案を膨らませ、そこから実現可能なプランへと落とし込んでいきます。初期段階でのゴール設定が、最終的なアウトプットの品質を大きく左右するからです。

だからこそ私たちは、単に依頼通りに製作するだけではなく、いかにクライアント様の理想像に近づけられるかに強いこだわりを持っています。

その上で、クライアント様の期待を上回る価値を届けられるよう心がけており、日々研鑽を重ね、技術と感性の両面から最適解を追求しています。

起業から今までの最大の壁を教えてください

創業当時に3Dプリンターをどの分野でどのようにして活用していくかを考えることに苦労しました。

3Dプリンターはまだ事業としての社会実装の事例が少なく、当時は何ができるのかと模索する日々が続きました。

私たち自身も、さまざまな分野での応用を試みましたが、なかなか手応えを感じることができず、試行錯誤の連続でした。

プロダクトとしては潜在的な可能性があるものの、どうしたら活用できるのかまったく分からなかったのです。

そんな中で、3Dフードプリンタが得意とする高速な製作プロセスを、食品メーカー様の試作開発にご活用いただいたことで、やっとこのプロダクト本来の能力が発揮できるようになってきて、軌道に乗り始めたのではないかと考えています。

食とテクノロジーが交差する未来

進み続けるモチベーションは何でしょうか?

私たちの原動力になっているのは、「自分たちにしかできないことに挑んでいる」という実感です。

誰も正解を知らない領域において、手探りで道を切り拓いていく難しさはありますが、その分、確かに社会に新しい価値を生み出しているという手応えがあります。

3Dプリント技術と食の融合という前例の少ない分野で、私たちだからこそ実現できるプロダクトを世の中に届けるという使命感こそが、日々の挑戦を支える大きなモチベーションとなっています。

今後やりたいことや展望をお聞かせください

現状、3Dフードプリンターはハードウェア、ソフトウェア、素材などの規格化された環境が整っていないため、まずはその課題を解決していきたいと考えています。

3Dプリンターの認知度を高めた上で、それらを食品メーカー様が食品開発をする際の一般的な製造技術になるようにしていきたいと考えています。

最終的には企業だけでなく、レシピサイトや料理番組の内容を3Dプリンターで作り出し、試食できるようにするなど、一般家庭でも活用でき、みんなで食生活を楽しめる世界を生み出していきたいと考えています。

信じた道を進み続ける力が、未来を切り拓く

起業しようとしている方へのアドバイスをお願いします

起業の道のりには、何度も心が折れそうになる瞬間が訪れます。私自身も、これまでに何度もそのような場面がありました。

それでも、そうした壁に直面したときにこそ、簡単に諦めず、どうにかして食らいついていくことが何より大切だと感じています。

とりわけ、ゼロからプロダクトを生み出し、世の中に届けたいと考えている方にとっては、「ぶれない軸」を持ち続けることが非常に重要です。

迷いや不安の中でも、自分はなぜこの事業を始めたのか、どんな未来を実現したいのかという核となる想いが、挑戦を支える大きな力になるはずです。

本日は貴重なお話をありがとうございました!

起業家データ:若杉亮介氏

企業情報

|

法人名 |

Byte Bites株式会社 |

|

HP |

|

|

設立 |

2021年10月15日 |

|

事業内容 |

3Dプリンタを活用した食品開発・試作 |

関連記事